Наша городская Прибалтика. Часть 128

Однажды к нашей гостинице «Латвия» (так раньше называлась «Латгола») подъехала легковая машина и из нее помогли выйти не очень трезвому и не очень проспавшемуся Борису Гребенщикову. К нему тут же подскочила местная журналистка.

...А теперь на минуту представьте себя на месте Гребенщикова. У вас самый разгар жесткого театрального чеса. Вы едва успеваете дышать в спрессованном графике концертов. А после каждого концерта – обязательная ночная тусовка с местным бомондом. Отхватить жалкий отрезок сна удается только по дороге в следующий город, а протрезветь не успеваете вообще. Города, лица и сценические площадки мелькают как в калейдоскопе, и только время от времени вы всплываете из глухого забытья – как раз к очередному концерту.

И вот представьте себе, что именно в этот момент мучительного похмельного пробуждения в ситуации «где я?» к вам подходит журналисточка и с очаровательной улыбкой провинциальной дуры задает самый глупый вопрос, который можно представить в подобной ситуации:

- Ну как вам понравился наш город?

Разумеется, Борис Гребенщиков - профессионал. И, как у всякого профессионального гастролера, у него есть заготовки типа того, что такого замечательного города и такой благодарной публики он никогда и нигде не встречал. Если бы Гребенщиков отделался такой фразой, то местная газета вынесла бы его слова в заголовок статьи и все закончилось бы хорошо. Но Борис – человек творческий и потому решил добавить креатива.

Мучительно скривившись от напряжения, он вспомнил, что его везли куда-то в сторону Прибалтики, и начал рассказывать на диктофон, как ему нравятся наши таллиннские улочки с уютными кафешками, откуда струится удивительный кофейный аромат.

У журналистки начало меняться лицо:

- Но мы же не в Эстонии, здесь – Латвия...

Гребенщиков скривился еще мучительнее – разговор доставлял ему физическое страдание. Однако, преодолев головную боль, он начал рассказывать журналистке, как ему нравится наше янтарное море...

- Но у нас нет моря, - разочарованно протянула дотошная журналистка, - здесь Даугавпилс.

Гребенщиков поморщился еще мучительнее. А журналистка, не чувствуя, что ситуация уже начала закипать, воскликнула с радостным пионерским энтузиазмом:

- А как Вам понравился наш Даугавпилс?

Лицо Гребенщикова скривилось от невыносимой боли:

- Идите нах**й, - жалобно попросил он журналистку.

Здесь можно много размышлять на тему что есть такое провинциальный патриотизм, но для меня в данном случае ключевое слово – «Прибалтика».

Всякий советский человек, выросший в безнадежных пейзажах промышленного города, и не доросший до путевки в «заграничную» Болгарию, мечтал хоть раз в жизни увидеть прекрасную страну под названием «Прибалтика». В этой стране никто не обсцикает заборы; в этой стране все женщины похожи на Вию Артмане в молодости, а все мужчины сидят в баре, потягивают Кока-Колу через трубочку, закусывают шпротами и зефиром в шоколаде, лениво поглядывают на стриптиз и разговаривают не по-русски. В общем: увидеть «Прибалтику» и ...жизнь состоялась.

Осенью 1979 года я впервые вышел из здания Даугавпилсского железнодорожного вокзала, я знал, что приехал в «Прибалтику», и пребывал в том же гребенщиковском заблуждении, что где-то здесь должны быть узкие красивые улочки, на которых находятся уютные кафешки, откуда струится удивительный кофейный аромат.

...Кстати, жители Даугавпилса и сегодня не догадываются, какой музыкой звучало для советского человека невыговариваемое название их города: «ДаугавпИИИИлс»...

Пройдя мимо бесконечного покосившегося забора, который начинался от ворот автотранспортного предприятия, доходил до перекрестка, заворачивал на Циетокшня и продолжался до улицы Кандавас, а потом еще раз заворачивал вверх, я начал думать, о том, что такую «прибалтику» я уже много раз видел, и она мне давно успела надоесть.

...Кто-нибудь помнит какого цвета был забор, окружающий по периметру территорию рынка и тамошнего АТП? А чего торчало из-за этого забора – помним? ...А то слишком часто приходится слышать сегодня про «понастроили тут коробок»; - это в том смысле, что изуродовали прежний прекрасный пейзаж торговыми павильонами и самое главное - «убили неповторимую индивидуальность нашего города».

Последующее знакомство с Даугавпилсом только подтвердило первоначальное впечатление; - объехав к двадцати восьми годам множество городов и республик СССР, я впервые увидел место напрочь лишенное хоть какой-то индивидуальности. Все, на что падал взгляд было безнадежно узнаваемо по прежним советским городам. Создавалось впечатление, что люди, которые строили и обживали этот город, руководствовались одним принципом – «НЕ ВЫДЕЛЯТЬСЯ». Быть и выглядеть «как все». Одеваться в серое. В контексте Латвии – комплекс провинциального дальнего родственника на чужой свадьбе. Нечто среднестатистическое - провинциальное, промышленное – советское.

Предполагаю, что именно по причине внешней усредненности наш город сильно полюбили советские художественные кинематографисты. То есть: ехали к нам за «провинциальной» фактурой из Москвы, из Питера - ну неужели поблизости не могли найти такое же? А вот не могли! Потому что даже в маленьких городах зрительский глаз может зацепиться за яркую и узнаваемую достопримечательность, а Даугавпилсу такое разоблачение не грозило: снимай тут хоть Россию, хоть Белоруссию, хоть Украину – все равно. Вот и наснимали у нас такое количество фильмов, которое другому советскому стотысячнику не снилось.

Первые прогулки по городу я хочу проиллюстрировать фотографиями, которые нащелкал своим ФЭДом в свою первую осень 1979 года. Самое счастливо-ностальгическое время позднего брежневизма. Итак – город, который мы потеряли.

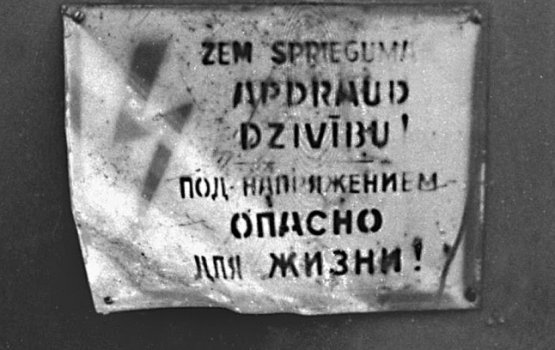

Вот так выглядела улица Ленина (сегодняшняя Рижская). Для человека приезжего единственный лучик света – вывески на «иностранном» языке. На общесоветской подложке это производило эффект оСТРанения действительности. И правда: на зарубежных буквах «прибалтика» заканчивалась и оставался урюпинск.

Со времени этого снимка улица сменила несколько поколений покрытия. Здесь еще – асфальт. СтОит к нему присмотреться. Люди идут строго по тротуару - видимо пешеходная эра еще не наступила.

Этот перекресток почти не изменился. Разве что сегодняшние горожане стали выглядеть менее уныло-совково. Ну и еще: обратите внимание на прекрасную старую брусчатку, которую неряшливо закатали под асфальт. Почему так сделали? А потому что пох**р! И тем, кто закатывал пох**р, и тем, кто это придумал – пох**р, да и горожанам тоже пох**р – это ж не повышение цен на водку в конце концов! Представляю сегодняшнее «гражданское» возмущение по такому поводу! В те же счастливые годы никому и в голову не приходило возмутиться – оно мне надо?

Кстати - деталь: у «Жигулей» на дальнем плане номер черного цвета. Облом шариться по википедии - никто не помнит, когда в Союзе ввели белые номерные таблички? Кажется в 1980?

...Ну и телефон на стене здания.

А этот кусок пейзажа изменился сильно. Здесь еще можно разглядеть ряд домов, которые были снесены... кажется в конце 1984 или в начале 1985 – уже не помню. Таким образом удалось открыть вид на собор. Мне удалось снять этот процесс на кинопленку, как-нибудь позже кину ссылку. На этом участке тротуара – плиточное покрытие. Плитка, вероятней всего, местного производства.

К зданию гостиницы «Латвия» примыкает ресторан. Весь этот комплекс – наш Манхеттен. Приезжие гости из российской или белорусской провинции охотней всего фотографировались на фоне нашей роскошной гостиницы. Причем не со стороны фасада, а с противоположной – от перекрестка с улицей Циетокшня. Гостей города можно понять: рядовому советскому стотысячнику такой небоскреб не по чину. Так что и у нас нашелся кусочек классического «прибалтийского» пейзажа; можно похвастаться у себя дома - это тебе не «шарковшчына».

Площадь Ленина. Это – стандарт: в Советском Союзе главная улица обязательно носит имя Ленина, и центральная площадь – тоже. И вот именно в этом месте возникает совершенно неожиданное отступление Даугавпилса от советской городской традиции.

Начну издалека. Это, в общем-то, стандарт греческого полиса: агора, теменос и – главное здание городской администрации. Так и в советское время: центральную городскую площадь замыкал величественный обком или горком партии (в зависимости от статуса города), а перед партийным храмом полагался непременный памятник Ленину . Вождь мирового пролетариата стоял лицом к народу и указывал рукой: верной дорогой идете, товарищи. Именно перед этим памятником дважды в году возводилась из досок и щитов временная трибуна, откуда местная администрация и партийно-комсомольские вожаки (ау, привет товарищам из Думы и Сейма!) приветствовали демонстрации трудящихся.

То есть: согласно канону за нашим памятником Ленину положено быть величественному зданию с колоннами и шпилем, а... здания-то и нету! Советский горком партии находился вообще в стороне от этого места - в дореволюционном здании городской управы и не было в нем никакой имперской величественности.

Я даже не могу припомнить навскидку, в каком из виденных советских городов здание партийной администрации и памятник Ленину оказались бы настолько разлучены друг с другом.

Это смутная городская история. Вообще-то архитектурному советскому официозу в нашем городе наиболее соответствует облик старого корпуса ДУ – классический сталинский ампир. Его-то и возводили в качестве партийно-административного здания будущей Даугавпилсской области. Там же по логике предстояло быть и центральной городской площади. С памятником Ленину разумеется. Представили картинку – это и есть полный советский порядок.

Однако, Даугавпилсская область так не состоялась, а вместо обкома и облисполкома, в огромном здании обосновался педагогический институт.

Ну и с нашим гранитным Ильичем не все было идеологически кошерно. Первое, что бросается в глаза, это зимний наряд вождя: теплое пальто и шапка. Городская легенда гласит, что памятник был изготовлен для Норильска с его вечной мерзлотой, но заполярный город отказался от этого Ленина, и таким образом тепло одетый Ильич оказался в Даугавпилсе.

Не знаю, правда ли это, но у заказчика были все основания отказаться от сделанной работы – Ильич получился бракованный. Дело в том, что как раз на месте вождевой задницы откололся и выпал кусок камня. Брачок устранили: вставили и заделали подходящий по размеру и цвету кусок гранита.

Все бы хорошо, но...

Но со временем гранитная вставка начала менять цвет, с каждым годом разница становилась все заметнее – на заднице вождя пролетарской революции обозначилась яркая заплата. Со стороны площади незаметно, а вот с противоположной улицы картина открывалась совершенно неприличная и даже идеологически вредная.

Нашли выход: вплотную к Ильичу – с задней стороны - посадили голубые кладбищенские ели. Деревья подросли и прикрыли заплату. Потом Ильича отменили, а деревья остались.

(Продолжение следует)