Эту особую дату в истории города помнят все, для кого она великая, но приходится признавать, что людей в Дубровинском парке обычно собирается меньше, чем на День Победы, когда наши ветераны (а их остается все меньше!) подключают все свои силы, чтобы поклониться Вечному огню, напомнить последующим поколениям о грозовом времени, в котором они, совсем еще юные, смогли отстоять мир от нацизма.

9 мая этого года я познакомилась с супругами Владиславом и Ольгой Юхно, биографии которых обожгла та война. Об Ольге Николаевне Юхно (в девичестве Васильева) упоминалось в статье «Священность Победы» («СейЧас» от 12 мая): 17 сентября 1941 года поезд из Ленинграда с пассажирами, в котором возвращалась с работы девушка Оля, въехал в Павловск прямо в руки к немцам. В итоге для нее началось скитание по немецким трудовым лагерям. Одно время Ольга работала на Гривском аэродроме. А 26 июля 1943-го переправили в Кулдигу. Однажды к Ольге пришла бывшая подруга по лагерю и рассказала, что ее мать погибла в бомбежку. Эта женщина, оказавшаяся партизанской связной, предложила сотрудничать с отрядом «Красная стрела», командиром которого был уроженец Даугавпилса Виктор Прохорович Столбов. Так Ольга Васильева встала на свою личную тропу сопротивления. Победную весну она встретила там же, в Кулдиге, Победа пришла, «когда расцвела вишня».

На танковой броне

Сегодня рассказ о муже Ольги Николаевны – Владиславе Станиславовиче Юхно, уроженце нашей Юдовки. До войны его отец Станислав Викторович слесарил в стрелочно-крестовинных мастерских железной дороги. А мать воспитывала детей, которых со временем народилось шестеро, – три дочери и три сына. В 1941 году Владислав, выпускник семилетки, поступил в Гривскую школу путевых мастеров, находившуюся на ул. Варшавской. Практические занятия проходили в Залюми. Одно из них прервала война. «Мы увидели, что Даугавпилс полыхает. Нам по 16 лет было, я еще паспорт не получил. Подумал: война еще не повод, чтобы бросать учебу. Когда мы с ребятами узнали, что в Резекне есть такая же школа, решили впятером идти туда доучиваться, – рассказывает Владислав Станиславович. – Всю ночь шагали по шпалам. А когда дошли, то немцы уже и Резекне бомбили. Все-таки мы отыскали здание школы, однако там пояснили, что школа эвакуировалась. Что делать, решили догонять! Но в 10 км от Резекне я повстречал брата своего отца, который подвез до Абрене. Из Риги в это время шел поезд с беженцами, и нас с двоюродной сестрой посадили в него, так мы оказались в Ярославской области. Беженцев распределили по колхозам. Я там оставаться не захотел, уехал в Ярославль и подал заявление в ремесленную школу. Поступивших отправили пароходом вниз по Волге-реке в Горький, туда эвакуировалась школа.

На фронт меня призвали в 1942-м. Сначала направили в Кострому на шестимесячные курсы младших командиров. Присягу принял 19 августа. Командиром отделения попал под Старую Руссу, а оттуда уже откомандировали в другую часть, которая наступала на Невель, Великие Луки. Сначала-то мы в обмотках ходили, это потом уже кирзовые сапоги выдали. Большой проблемой во время войны были расплодившиеся вши. Ох и донимали же эти твари! Помню, как проглаживали белье тяжелыми чугунными утюгами с углем. Кстати сказать, немцы страдали от вшей не меньше нашего, в их распоряжении имелись химические средства, но они помогали ненадолго», – описывает Владислав Станиславович тяжести военного быта.

Всю войну он прошел с 2-м Прибалтийским фронтом. При взятии Невеля был тяжело ранен в правую руку, после чего отправили в госпиталь на Урал, в Кунгур. Там подлечили – и опять на фронт, на этот раз освобождать Латвию. Направление Лудза – Резекне.

«Война – это когда надо стараться убить первым, в противном случае убьют тебя. Нас учили: если нельзя окопаться, используй как прикрытие мертвые тела. Тяжелораненые, бывало, просили пристрелить их. Это очень тяжело видеть…» – рассказывает Владислав Юхно, получивший в войну два тяжелых ранения и одну контузию. «Мне после ранения, когда шрапнель раздробила локтевой сустав, грозила ампутация, но врачи смогли спасти руку. Правда, один осколок остался, вот здесь, в пальце…» – показывает Владислав Станиславович память о войне, засевшую в собственном теле.

Красноармейцев учили, что их штык – наступательное оружие, сама же сущность штыкового боя трактовалась так: «Опыт войн показывает нам, что большое количество солдат было убито или ранено только по той причине, что они не умели соответствующим образом применять свое оружие, особенно штык. В то же время штыковой бой является решающим фактором любой атаки. До последней возможности штыковому бою предшествует стрельба. Штык – главное оружие в ночном бою». Немцы же боялись вступать в штыковую атаку и предпочитали избегать их. Транспортом для пехоты порой становились танки.

«При взятии Великих Лук, когда в наступление шли Т-34, мы, пехотинцы, должны были находиться на танковой броне. Удержаться было непросто: танки на неровной поверхности трясло, раскачивало… К тому же они шли через колючую проволоку немецких ограждений, и одного из моих боевых друзей тогда зацепило, сорвало с танка…» – рассказывает Владислав Станиславович. Отметим, что и его родной брат в войну в тылу не отсиживался – Альбин Юхно отчаянно строчил по немцам из пулемета.

Пуля прошла навылет

В 1944-м Владислава Юхно вызвали в штаб фронта и уведомили, что он направляется в офицерскую школу в Лудзе учиться на командира взвода. По окончании учебы В. Юхно было присвоено звание младшего лейтенанта. Вместе с этим пришло радостное известие, что его родители живы. Владислав получил важную справку, позволяющую им иметь льготы по госпоставкам до 1 декабря 1945 года; эта справка, подписанная капитаном Шамиловым, хранится у него по сей день. С окончанием офицерской школы Владислав был направлен в распоряжение все того же 2-го Прибалтийского фронта. В сентябре–октябре 1944 года войска фронта приняли участие в Рижской операции и к 22 октября вышли к тукумскому рубежу обороны противника, блокировав совместно с войсками 1-го Прибалтийского фронта группу армий «Север» в Курляндии.

Юхно командовал взводом из 38 пехотинцев. И вот надо же такому случиться – при освобождении Приекуле его ранним утром подстрелил снайпер.

«Мимо их висков вихрастых,

Возле их мальчишьих глаз

Смерть в бою свистела часто

И минет ли в этот раз?»

– писал Александр Твардовский.

Владислава смерть минула – немец целился в висок, да попал ниже, пуля прошла навылет, что и спасло жизнь. В Риге бойцу наложили шину и отправили долечиваться в Ленинградский госпиталь, где Владислав и встретил День Победы. А вот закричать вместе со всеми «Ура!» не мог, медицинская шина не позволяла. Гвардии лейтенант Юхно радовался глазами и сердцем. Из Ленинграда его перевели в госпиталь Гатчины. А потом настала пора разоружать сдававшихся немцев в Курляндском котле. «На студебекерах нас привезли в Елгаву, далее я был направлен в Слоку и потом в Тукумс – там принималось немецкое оружие. Оружие поступало на склад, а немцы в лагеря», – вспоминает В.С. Юхно (ожесточенные бои в Курляндском котле шли с небольшими перерывами вплоть до 9 мая 1945 года, когда стало известно о капитуляции Германии. Узнав о капитуляции, в плен сдались 135 тыс. немецких солдат, тем не менее многочисленные группы попытались скрыться, прорваться в Восточную Пруссию. Разрозненные части оказывали сопротивление советским войскам в Курляндском котле вплоть до июля. Потери советских войск в боях в Курляндии с 16 февраля по 9 мая 1945 года составили 30,5 тыс. убитыми и 130 тыс. ранеными. – Прим. авт.).

«В Даугавпилсе, где я состоял дежурным офицером, пленных немцев тоже было немало, – продолжает Владислав Станиславович, попавший в город летом 1945-го при сопровождении эшелона с пленными. – Нам с немцами вступать в общение запрещалось. Все они были в форме, но без погон и наград. Впоследствие большинство вернули в Германию».

Мирное время подарило любовь, в 1949 году Владислав Юхно женился на Валентине Бекер, которой суждено было уйти из жизни в возрасте 49 лет. Второй его женой стала Ольга Васильева, они сочетались браком в 1977 году. К этому времени Ольга также схоронила своего мужа. Судьбоносному знакомству посодействовала жена двоюродного брата Владислава Мария. Первое свидание было назначено в парке Дубровина, причем указывалось определенное дерево. Бывшая партизанская связная на тот момент работала инструктором экспериментального цеха швейной фабрики «Латвия». Сам же Владислав после войны был и заместителем управляющего «Заготскота», и завпроизводством промкомбината в Лигинишках… На пенсию ушел с должности мастера мебельного комбината.

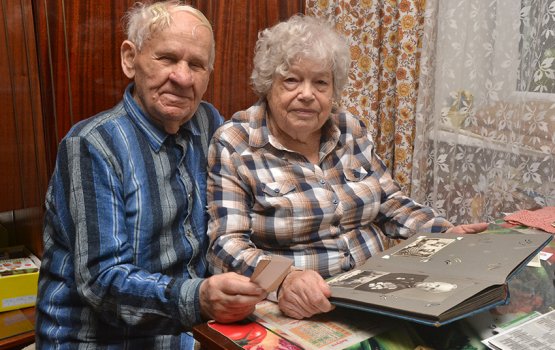

Будучи замечательной рукодельницей, Ольга связала чудный ковер, на фоне которого мы и беседовали о делах давно минувших дней. Детей у этой великовозрастной пары нет, единственный сын Ольги умер от инсульта. Супруги довольствуются беседами друг с другом и просмотром телепрограмм. При этом Владислав предпочитает публицистические и политические передачи, тогда как Ольга больше интересуется всем, что связано с темой здоровья. В последнее время выручают соцработники: супруги из дома почти не выходят, Ольга – колясочница, да и у Владислава ноги уже давно, что называется, не те. Но им не скучно друг с другом, есть о чем вспомнить и что обсудить.

Еще одна отдушина – сохранившиеся военные фотографии и старые письма. Проведя этих двоих через многие испытания, судьба определила им долгий земной путь – 15 августа Владиславу Станиславовичу Юхно исполнится 92 года, а его супруга Ольга Николаевна в июне отметила свое 95-летие. Редчайший случай…